正文

如果谈到加入ADHD互助联盟微信群这一个月来最大的感受,那就是,ADHD群体中从并不缺各领域的成功人士。

仅仅一百多人的互助群里:

就常常能看到学业优秀的在读学生, 看到描述自己在日常交往中因为热情真诚而收获良好人际关系的社交达人 也看到那些在婚姻中成为了优秀的伴侣或者在亲子关系中成为了称职父母的中年ADHDer。 他们精彩的人生总是让人赞叹。

我一直思考,为何在这一个一直被认为是处于不利境况的群体中,依然不乏个体可以在学业与生活中获得良好适应。

通俗一点来说就是:“为什么同样是ADHD,这些人就能混的很好?”

作为一个和涛哥一样的老ADHDer,我想试图从“保护性因素”的角度谈谈群里看到的这些出色的ADHDer们。

01 “保护性因素”是什么?

什么是保护性因素呢?

《Handbook of developmental psychopathology (发展心理病理学手册)》将resilience(心理韧性或修复力)主要分为两个不同的维度:不利环境与积极的适应结果。

顾名思义,保护性因素就是让个体能在一个本来不利的环境或状况下取得比预期更好的适应结果的那些条件。

很多研究已经证实保护性因素与积极经验能够促使高风险的个体获得更好的发展,因此作为ADHDer也是完全有可能在各个方面取得良好适应的。

作为ADHD个体,在个体层面,能够起到保护性作用的包括性别、智力、气质、自主性、自我调节、社交技能、自尊、应对策略、动机和文化信仰。

在家庭层面,能够起到保护性作用的包括家庭温暖、情感支持以及积极的依恋方式。

从更广泛的社会-社区层面,保护性因素包括积极的同伴关系、社会接纳、积极的学校经历与宗教信仰。

02 个人层面的 “保护性因素”

性别

由于ADHD概念的提出最初来源于医生们观察到一些过度活跃的男性青少年持续表现出的问题行为,因此人们一直对ADHDer怀有的刻板印象是班级里违纪和攻击行为很多的男生。

根据统计数据,ADHD确实更多出现在男孩之中,ADHD男孩数量是ADHD女孩的3到5倍。

因此性别本身就是对ADHD很重要的一个保护性因素,女孩患上ADHD的概率是远低于男孩的。

以下我们来谈谈性别对已经确诊的ADHD个体的影响。

ADHD症状的性别差异主要体现在冲动/多动维度上,ADHD男孩通常比ADHD女孩有更多的多动症状,因此他们有更大的风险经历停学、同伴攻击等困境。

但在注意力不集中的维度,男孩与女孩的发生概率是相同的。

而且由于患有ADHD的女孩通常不像男孩那样表现出活跃和好斗,因此很少被老师或者家长带去做行为评估,这也使得很多注意缺陷的女孩持续面临着学习和社会问题的风险。

患有ADHD的男性和女性在共患的情绪问题方面也有所差异。

在儿童群体中,混合型ADHD男孩比同类型女孩有更高的情绪障碍共病的风险,而注意缺陷型ADHD女孩比同类型男孩有更高的焦虑障碍共病的风险。

在成人的群体中,ADHD男性有更高的可能性共患反社会型人格障碍、物质滥用等外化精神障碍,而ADHD女性有更高的可能性共患创伤后应激障碍、心境恶劣等内化精神障碍。

智力

微信群里常有人提到“羡慕那些高智商的ADHDer”,甚至大半夜还有人乐此不疲地转着智力测试链接。

似乎在很多ADHDer心中,智力水平是ADHDer们学业的救星。

那么,智力水平究竟如何影响ADHD患者的适应的呢?

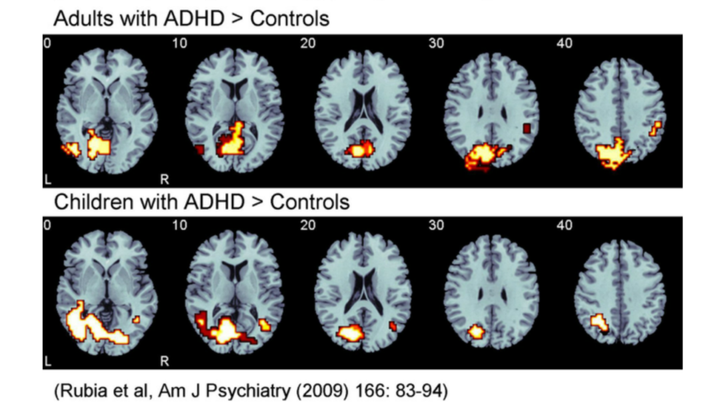

首先,正如大家所感知的,智力水平确实是ADHD患者学业方面很好的保护因素,高智商的个体通常拥有更好的解决问题的技能与既往的成功经验,特别是对神经发育障碍患者。例如ASD(自闭症)或者ADHD患者,高智力水平能促进个体多方面的适应。

具体到ADHD群体,涛哥的科普也多次提到智力的保护性作用,更好的工作记忆,更少的执行功能的损害等等。

记得曾经去儿童精神科跟诊的时候,有个高智商的注意缺陷小男孩,虽然有着持续的注意力问题的影响,依然能够在班级里有不错的学业排名。

一些高智商成人ADHDer的表现也足够亮眼,就像布郎教授(来自耶鲁大学研究ADHD的权威专家)所说的,他所诊断的成人ADHDer里有大学教授,有律师,有医生等光鲜的职业。

然而事情并不那么简单,让我们随手点开涛哥之前推送文章的引用文献,一篇有关高智商成人注意缺陷障碍患者的认知功能特点分析的文章。

被试选取的是2012年到2016年在北京大学第六医院就诊的ADHD患者。

结果发现高智商的ADHDer们患上心境障碍与焦虑障碍的风险(36.8%)显著高于一般智力水平的ADHDer(19.0%)。

正如有研究者提到的,高智商的个体可能对消极的环境更加敏感,所以智力并不是总能起到保护性的作用,甚至在ADHDer们常常苦恼的情绪问题方面,高智商是一个妥妥的风险性因素。

社交/学业技能

记得群里有个女性ADHDer特别骄傲地分享她的社交方面的成功经历。

作为一个ADHDer,热情开朗的性格,不仅让她一直颇受欢迎,也极大地促进了她年轻时与异性的交往。

事实上,拥有良好社交技能的ADHD个体确实让人羡慕,因为这些社交技能使ADHDer更少地出现内化症状和外化症状,并提升生活质量。

可惜的是,ADHD的儿童特别是冲动/多动类型的儿童由于过度的活跃和好斗,更可能经历同伴排斥,被动地无法参与到与同龄人的互动之中。

长期的同伴排斥使儿童丧失与同伴互动并进一步发展社交技能的机会。

因此作为ADHD儿童的父母在关注小A们学习困难的同时,也别忘对社交能力的培养,社交技能不仅让小A们能更好融入群体,还可以让他们获得更多合作学习的机会,间接促进他们的学业提升。

下面谈谈ADHD个体的学业技能。

学业技能包括学习动机、学习技能、参与度、人际交往技能等。

正如涛哥所科普的,当ADHDer找到自己感兴趣的事情时,就能反复促进多巴胺的分泌,让他们有极大的动力去投入,并取得成功。

ADHDer们多多发现自己的兴趣和动力所在,是对我们不一样的大脑的一种很好的打开方式。

更何况在中国这个很看重学业成就的社会,良好的学业成绩是儿童很多问题行为的保护性因素,因为它可以带来更多的同伴和周围环境的接纳。

综上,培养ADHD儿童的社交技能与学业技能能够促进他们更好地适应学校和社会的挑战,降低其它问题行为的共病率。

情绪调节与自尊水平

ADHDer们不仅一言不合就容易上头,还常常受到各种情绪问题的困扰。

根据以往研究,ADHD患者常伴有自我调节能力的损害,难以灵活地回应并管理情绪,其中 24%到50%的ADHD儿童都伴随有情绪自我调节的问题。

虽然情绪问题对于ADHDer是个大挑战,但如果ADHDer们能通过一定的情绪训练或者父母能有意识地培养A娃更好的情绪调节能力,将会对他们的社会适应有很大的促进作用。

另外,情绪状态也是影响学业成绩和工作效率的因素之一,更好的情绪调节能力能够给ADHD患者带来多方面的帮助。

另一个影响ADHD群体适应结果的重要因素是自尊水平。

ADHDer们的自尊水平就像薛定谔的自尊水平一样。

他们一方面表现出比普通群体更高的积极自我认知偏差,总认为自己有无限的被ADHD暂时雪藏的巨大潜力,另一方面又饱受低自尊的困扰。

实际上,自尊水平是讨论发展心理病理时常提到的保护性因素。

稳定且良好的自尊水平能显著地降低个体焦虑和抑郁的风险,增强心理韧性。

对于儿童而言,良好的自尊水平不仅可以帮助他们在不利环境中抵御周围的风险性因素,也让他们更有把握去应对高挑战性的任务并在学业和工作等领域取得成功。

ADHDer相较于普通群体总体自尊水平更低,这也是这个群体出现情绪问题,社交问题和学业问题的原因之一。

更多地接纳ADHD个体,培养良好的自尊水平,有利于患者的更好地面对生活中的困难。

03 家庭层面的 “保护性因素”

家庭状况

除ADHD患者自身的因素以外,环境也对他们的适应有着重要的影响。

家庭对于ADHD的影响首先在于家庭本身的状况。

父母的文化水平、父母职业类型、父母的期望、父母的心理健康水平等都是影响ADHD患病率的重要因素。

所以,如果父母受过更好的教育、从事专业技术的工作或领导层的工作、更高的期望、更少地有吸烟饮酒的状况、更少地有精神健康方面的问题(此处不仅指ADHD的家族遗传,父母的情绪问题也与儿童ADHD有关)都使儿童在Conners量表的ADHD维度上得分更低(即更少的ADHD症状)。

亲子依恋

关于ADHD一直有个很重要的争论,那就是,ADHD症状究竟先天带来的还是后天形成的。

支持后天环境有重要影响的人,常常都会举例那些孤儿院的孩子,他们会有更大概率出现ADHD症状,而导致他们出现更多症状的原因则是亲子依恋。

依恋理论的创始人Bowlby将亲子依恋视为婴儿与照料者之间形成的情感联结,分为安全型、回避型与焦虑型三种类型(成人依恋是四种)。

得到了母亲稳定而敏感的回应的个体更大概率会形成安全型的依恋类型,此类孩子情绪发展良好,能够较好地与他人建立关系,不恐惧被抛弃,并形成有关自我和他人的积极图式。

然而如果母亲比较少地回应孩子的需求,更少与孩子互动,则儿童更容易形成回避型依恋,不再关心母亲的离开,也不主动寻求亲密的接触,对他人持有消极的期待。

与之相对的,如果母亲对儿童的回应不稳定,态度常常不一致,则儿童更容易形成焦虑型依恋,表现出极低的安全感以及对被抛弃的恐惧,持有对自我的消极认知。

非安全的依恋模式是ADHD的风险性因素,所以在经历了早期亲子分离的个体中,例如孤儿院里的儿童有更高的患ADHD比例。

而安全的依恋模式能够减少儿童的ADHD症状,也更好地促进情绪发展,减少其它问题行为。

教养方式

很欣慰地看到好多小A的父母很努力地在寻找适合自己家A娃的养育方式,这让我作为一个成年多年才诊断出的ADHDer十分羡慕,因为的教养方式也是影响儿童ADHD症状的重要因素。

以往研究表明,ADHD儿童自我报告了更差的亲子关系以及父母更多的敌意、更多过于严厉的教养方式、更多惩罚性的教养方式。

听起来好像很熟悉?

确实这些就是很多家长面对令人头疼的A娃所采取的常规操作,但很遗憾,它们只会进一步加重ADHD症状。

那么哪些教养方式能够减少儿童的ADHD症状并促进儿童的适应呢?那就是与接纳-回应性相关的教养方式。

以母亲敏感性为例。母亲敏感性与父母的投入和积极的教养方式有关,包含温暖性、鼓励、支持、准确地回应儿童需求等。

高母亲回应性水平能使儿童拥有更好的执行功能、注意控制与调节能力。当然,母亲敏感性远不止能减少ADHD症状,它还与儿童更好的情绪调节、更少的情绪问题、更强的共情能力有关。

所以以后可别提“A娃打一顿就好了”这样的玩笑话了,过于严厉的教养方式不仅让孩子失去了去发展自我调节能力的机会,也让孩子习得了以冲动、暴力来解决问题的行为方式。

更多地接纳ADHD儿童,以更温暖的方式、更准确地回应他们的需求,能够真正减少ADHD症状。

综上,如果从能够积极采取措施的角度的话,父母减少抽烟饮酒,保持更好的心理健康状态,减少过于严厉或带有敌意的教养方式,增加回应的敏感性能够帮助ADHD儿童更好地适应社会与学业的挑战。

04 社会层面的 “保护性因素”

同伴接纳

许多ADHDer都经历着同伴交往的困难,因为ADHD症状本身会增加对同伴拒绝的敏感性,并让他们更少地对社会接纳产生反应。

他们难以检测并编码社会线索并注意到相关的社会性信息,更多地预期自己会受到同伴的拒绝而消极地预期同伴的意图,因此常常以更有攻击性的方式去回应同伴。

这种消极的同伴关系又进一步地增加了患者的适应困难。

对于ADHD儿童而言,学校是他们获取学业技能,与他人建立联系的重要场所。然而ADHD儿童的冲动/多动很难被倡导纪律的中国式教育所接受。

同时,ADHD儿童又因为前一段所述的种种原因难以维持良好的同伴关系。

这对于他们的学校适应和社交技能的培养都很不利。

如果父母能够努力为小A们创造接纳程度更高的环境,可以降低ADHDer其它精神疾病例如抑郁、物质滥用等问题的风险。

成年ADHDer也可以主动去寻找更接纳ADHD群体的环境,实现更好的发展。

社会接纳

作为一个ADHDer,其实最开始我是持有ADHD患者不应该得到任何特殊照顾的观点。

我把这个视为个体的弱势与缺陷,就像不擅长阅读不擅长数学的人一样,如果不能在竞争里靠更多的努力弥补,也该理所当然地淘汰。

直到有一天,看到一个在国外某大学无障碍工作室工作的学生写的文章,才知道目前已经有一些国家能够给予各种障碍患者足够的接纳与照顾,保护他们平等的受教育的权利,提供能够帮助他们更好地适应环境的训练。

她说“对于他们,我充满了敬意,因为他们克服了常人难以想象的困难走进了最高学府的大门,也因为他们与我们一样,或者比我们拥有更多理解和改变世界的能力”,我深深地被那温柔的语言所触动。

这也是我第一次感受到,或许我们也值得被温柔以待。

我曾经那么坚持认为ADHD患者就该正常竞争,作为有缺陷的个体,该淘汰就淘汰,不过是因为我自己以及很多周围的ADHDer们从小到大就是被这么对待的,我们早已认同这种残酷的竞争。

目前中国的ADHD诊断率仅有10%,很多人还不知道成人也会受到其影响,深受“多动症”这个翻译的误导,不知道注意缺陷也是ADHD的一种形式。

甚至很多患者自己也并不清楚如何获取帮助。

实际上,ADHD群体持续面临着学业和社会功能的损害,他们受教育程度更低、被辞退的概率更高、更难维持良好的人际关系。

由于周围人对症状的了解不够,让ADHDer承受着很多污名化的标签,“学习能力差”“行为恶劣”“不遵守纪律”等等。

所以,ADHD群体是一个特别需要被社会理解、接纳的群体,社会接纳的对于ADHD的“发展”影响也很大。

05 总结

文章写到这里差不多就结束了,我做个简单的总结吧!

为什么有些ADHDer为什么混的好?

原因是多层面、维度的。

希望各位ADHD家长和ADHD同胞们,不要整天把注意力放在“智商”或者学习等个体因素上。

ADHD要想“混”的好,很多时候家庭和社会的支持也是必不可少的。

文章最后,我想说:

我和涛哥一样也是一名老ADHDer,经历了异常艰辛的成长过程。

总感觉我可以做的事情很少,或许目前唯一能做的也只是努力像涛哥一样写好科普推送。

第一次写公众号文章,比较青涩,望读者们海涵。

相信在不久的将来,中国的ADHDer们也有被看见的一天。

全文完!

参考文献

Lewis, M., & Rudolph, K. D. (2014). Handbook of developmental psychopathology (3rd ed.). New York: Springer.

Bauermeister, J. J., Shrout, P. E., Chávez, L., Rubio‐Stipec, M., Ramírez, R., Padilla, L., . . . Canino, G. (2007). ADHD and gender: Are risks and sequela of ADHD the same for boys and girls? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48(8), 831-839.

Yoshimasu, K., Barbaresi, W. J., Colligan, R. C., Voigt, R. G., Killian, J. M., Weaver, A. L., & Katusic, S. K. (2016). Adults with persistent ADHD: Gender and psychiatric comorbidities – a population-based longitudinal study. European Psychiatry, 33(S1), S136-S137.

Choenni, V., Lambregtse-van den Berg, M., Verhulst, F., Tiemeier, H., & Kok, R. (2018;2019;). The longitudinal relation between observed maternal parenting in the preschool period and the occurrence of child ADHD symptoms in middle childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(5), 755-764.

Dvorsky, M. R., & Langberg, J. M. (2016). A review of factors that promote resilience in youth with ADHD and ADHD symptoms. Clinical Child and Family Psychology Review, 19(4), 368-391.

Babinski, D. E., Babinski, D. E., Kujawa, A., Kujawa, A., Kessel, E. M., Kessel, E. M., . . . Klein, D. N. (2019). Sensitivity to peer feedback in young adolescents with symptoms of ADHD: Examination of neurophysiological and self-report measures. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(4), 605-617.

Huguet, A., Izaguirre Eguren, J., Miguel-Ruiz, D., Vall Valles, X., & Alda, J. A. (2019). Deficient emotional self-regulation in children with attention deficit hyperactivity disorder: Mindfulness as a useful treatment modality. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 40(6), 425-431.